常怀警惕心 勿贪小便宜 ——清代丢包诓骗案件的背后

发布时间:2025-09-24 来源:2025年6月13日《中国档案报》 字体:【大】【中】 【小】

中国第一历史档案馆馆藏大量清代司法档案,其中记录了行色各样的伪诈案件,如伪造凭证诈骗、设局撞骗、丢包诓骗等。尤其丢包诓骗,是骗子惯用伎俩,在现今社会也时有发生。行诈之人多利用受害人或疏于防范或贪便宜的心理,处心积虑对受害人布局,使其深陷其中而不识,但行诈之人却能屡屡得手。因此,我们在日常生活中一定要时刻提高警惕,避免上当受骗。

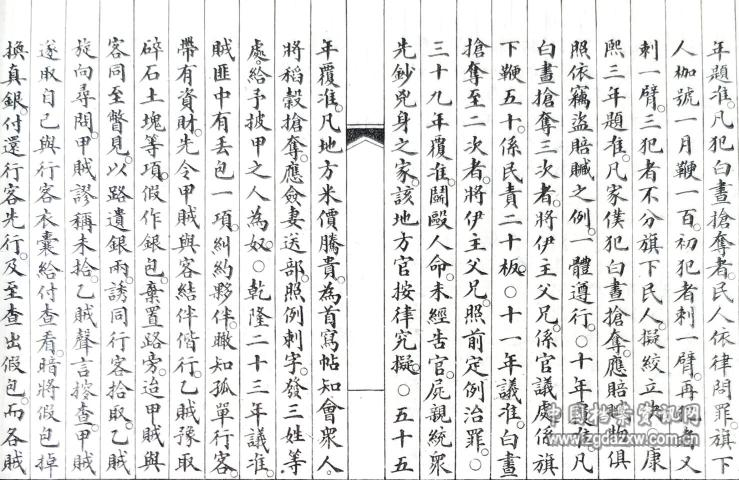

《清会典事例》关于丢包诓骗案件的定罪量刑记载(部分) 中国第一历史档案馆藏

据《清会典事例》记载:“贼匪中有丢包一项,纠约伙伴,瞰知孤单行客带有资财,先令甲贼与客结伴偕行,乙贼豫取碎石土块等项假作银包,弃置路旁,迨甲贼与客同至瞥见,以路遗银两诱同行客拾取,乙贼旋向寻问,甲贼谬称未拾,乙贼声言搜查,甲贼遂取自己与行客衣囊给付查看,暗将假包掉换真银,付还行客先行,及至查出假包,而各贼已先后遁逸。”丢包行骗之人多是累犯,三五成伙,流动作案,针对行旅之人下手,谋骗不遂,即加以抢夺。因此类骗子情状险狡,通常被百姓喊作“老瓜贼”。

乾隆三十五年(1770)六月,山东日照人王俊无处做工,起意纠同曹继业、李长久、李克方出门行骗。4人走到崮山(今淄博市崮山镇)时,遇见骑驴的潘宗赤,见行李沉重,料想必带有银两,便将他选作行骗对象。王俊先上去搭讪攀谈,获取受害人信任,以结伴同行。在其后来的供词中写道:“小的就想骗他,跟着他一路同走,问他说是登州人,往济宁去做买卖,小的也假说是昌邑县人,姓陈,往泰安贩茧紬〔绸〕的。”傍晚时分,二人一起投宿。另外3名同伙随即赶到店中,王俊乘机与他们商量,定于次日清晨下手。

五更时分,曹继业拾了些石块沙土,用旧布包成2个假银包放在包袱内,并将受害人拴在院中的驴缰绳解开,使驴在院中跑叫。之后,拿了包袱走出约1公里,将其丢在路边。王俊听见驴叫,随即喊醒受害人,建议趁清早天气凉快赶路。途中,王俊看到曹继业故意丢在路边的包袱,捡起来解开,并拿出里边的2个小包给受害人看,告诉他捡了银两。之后,二人继续前行。不多时,曹继业从南边跑来拦住受害人,声称丢了银两,向其索要。在曹继业的供词中写道:“小的就跑上去把客人合王俊拦住说,‘我惊了牲口,掉下衣包内有五十两银子,一定是你们拾了,要搜看行李’。小的先把王俊被套搜翻,又把客人的被套掀下驴来,在被套两边摸了一会儿,只说没有,要摸客人身上,那客人生气合小的吵嚷,王俊就乘空代客人整治被套,小的见王俊已经把银包偷换,连忙撇了客人往前走了。”后据王俊交代此次分赃情况:“共称有贰百肆拾两,小的分给曹继业陆拾叁两,李长久柒拾叁两,因李克方只会照料牲口,只给了他贰拾两银子,下剩的捌拾肆两都是小的得了,各自分路走散。”

此案中,受害人潘宗赤因疏于防范,行旅之中轻信他人,掉入王俊团伙精心布置的陷阱,以致巨额钱财被骗。山东巡抚徐绩的拟罪意见为:“王俊依奸匪伙众丢包诓取人财物,照白昼抢夺,赃至壹百贰拾两以上例,拟绞监候。曹继业即曹吉业、李长久、李克方均依为从律,杖壹百,流三千里,均照例刺面,所窃银两在于各犯家属名下追给。”

贪小便宜吃大亏

光绪十九年(1893)八月的一天,黑龙江布特哈正红旗兴清阿佐领下一名叫巴庆的旗丁,从街上铺子里走出,因手内执有钱帖,被邓喜财等人盯上。邓喜财、魏明、何常格等5人早已结成团伙,到处丢包诓骗。他们事先准备了一束烂纸卷,在纸卷外标明“一百六十吊”,由邓喜财扮作商人执包在街上寻觅目标。此时,见巴庆银钱外露,便决定对其下手。邓喜财快步赶在巴庆前方,行走之间,佯装将所执假包弃落在地,魏明上前将包捡获。其他同伙见巴庆也看到后,连忙上前向魏明追问所捡何物。据何常格供称,“魏明先装支吾,小的们佯说,已见切真,随合巴庆同向索看,魏明始告捡系帖包,当给小的们,合巴庆看视,包上号着帖钱一百六十吊”。而邓喜财见魏明与巴庆等人交言诘问,明白巴庆已中计,随即返回,称自己是裕庆当商人,因赴三盛号换钱,不料在街上将包袱丢失,向魏明、巴庆几人询问是否捡到包袱。何常格供词中写道:“魏明答称没见,小的们在旁作质称说,共见魏明捡去,邓喜财即向魏明不依,小的们从中假作说合,魏明得空暗向巴庆商允,以其索捡假包诓易巴庆手内帖钱六十一吊到手,转给邓喜财看视,因数不符,邓喜财假说不是,辞,以令我脱身走去。”随即,几人诓骗巴庆到隐蔽处分钱,却乘街上人多甩掉他脱身。

最后,黑龙江将军对此案批结并咨刑部:“邓喜财结伙丢包诓取得财,拟杖一百徒三年,何常格、孟广连等二犯拟杖九十徒二年半,各于右小臂膊上刺抢夺二字,魏明、篓玉山两逃犯仍严缉。”

丢包诓骗匪徒从重判罚

清代,丢包诓骗案件一般按窃盗罪论断,后来才按抢夺罪从重判罚。乾隆五年(1740),云南巡抚张允随上奏折称,云南向来民风淳朴,但因“近年以来,各省走厂之民络绎来滇,因而奸良混杂,有等不法之徒勾结伙党或用药迷人或丢包攫财”。还提到“丢包之贼因律无正条,俱依掏摸律照窃盗计赃科断,赃银五十两以下止于一杖,数至九十两,不过杖徒,未有重惩之法”。在他看来,丢包匪徒行骗手段险毒,甚至比抢夺更加奸恶,理由是“抢夺系明见其物从而攫取,失主犹可互争,且可当时喊救追捕,今丢包之贼逞鬼蜮伎俩,将人密藏银物公然搜攫且易于兔脱,不使立时就擒”。因此,张允随认为丢包恶贼不能仅按照窃贼治罪,应当“俱照抢夺律不计赃杖徒,赃重者加窃盗罪,二等刺面,三犯满贯,亦照例拟绞杀,伤人者拟斩,均分别立决监候,店家知情容留者,照为从减等治罪”。只有这样,才能让狡黠匪类畏法。乾隆帝阅折后,谕令刑部就此事议奏。刑部对张允随的建议持有异议,称窃盗和抢夺情罪不同,难以概论。丢包匪徒设局诓骗并无强横夺取的行为,如果按照抢夺治罪未免情轻法重,因而还应按照窃盗治罪。

乾隆二十三年(1758),再议丢包匪贼如何定罪。十一月二十二日,江苏按察使崔应阶奏请严定丢包匪徒之罪。他在奏折中写道:“丢包奸徒虽由行客贪拾遗物,堕其术中,但藉词搜查公然掉取,按其情形实与抢夺无异,仅准窃盗赃治罪,殊觉情重法轻,且得免刺,再犯累犯无所稽考,尤不足以示惩创而杜瓜贼之源。”因此,崔应阶建议,丢包贼犯经审实后,“均照白昼抢夺人财物律例,分别治罪刺字”。此外,还应行令地方文武员弁选差兵役,留心查缉,遇有丢包贼匪即行拿解究治。该提议后获准通过。据《清会典》记载:“凡奸匪伙众丢包,诓取财物,照白昼抢夺人财物律治罪刺字,赃至一百二十两以上,拟绞监候,如有拒捕杀伤人者,亦照贼犯抢窃之例,将地方官扣限查参,此条乾隆二十三年定。”

丢包诓骗匪徒从按窃贼治罪到按抢夺贼论处,从循成例到明确成条文,亦是清朝司法制度中“有例则置其律”的体现。

附件下载